ウクライナ農業放射線学研究所による2000年研究論文を、理解し得る範囲内で抜粋和訳した。専門外の情報が多いために完全和訳は難しいが、論文内にはバイオマスの構成部分の放射能濃度や火災によって放出される放射性エアロゾルのサイズ分布などの有益な情報が掲載されていたため、図表に和訳を加筆し、単位が分かりにくい時は分かりやすい単位に換算するなどし、できるだけ読者の理解が促されるようにした。

元論文は下記のリンクで閲覧できるが、有料論文なので閲覧可能部分は限られている。

Forest fires in the territory contaminated as a result of the Chernobyl accident: radioactive aerosol resuspension and exposure of fire-fighters

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X00000825

この研究論文の目的と概要

森林と乾草地での実験火災およびリアルタイムの森林火災での、放射性エアロゾルの特徴(再浮遊パターン、実験所内での分布、分散構成、降下パラメーター)の調査。実験室においての可燃材料の制御された燃焼時の放射性エアロゾルの特徴。

森林での実験火災

面積100x200m、樹齢45年の松、高さ13m、平均直径0.15m、木の並びの距離2m、木と木の間の距離2−4m、1ヘクタールの木の数3500本、落葉落枝(リター)の深さ0.02−0.05m。放射能汚染はセシウム137で1.1±0.2 MBq/m2。

実験の第1段階(2時間) リターと木の幹の下部の活発な燃焼

実験の第2段階(21時間)リターとその他のくん燃

実験の第3段階(24時間)消火後

乾草地での実験火災

面積50x140m、草のCs137濃度 3.7±0.8 kBq/kg、550±30 Bq/m2、バックグラウンド大気中濃度、3mBq/m3。

リアルタイム森林火災

1997年5月、ほとんど松、10ヘクタール、火災後の放射能沈着量は2.2±3.5 MBq/m2。

測定は火災後すぐ、6時間後と12時間後に実施。

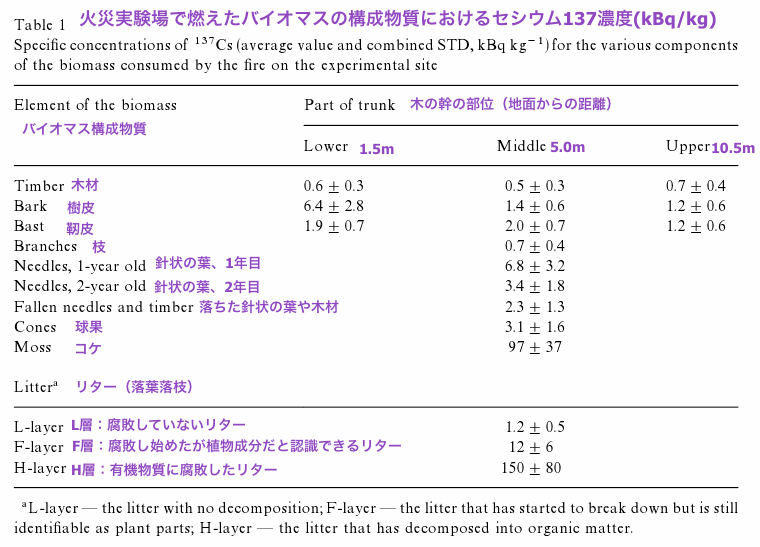

表1 火災実験場で燃えたバイオマスの構成物質におけるセシウム137濃度(kBq/kg)

図1 火災実験場のリターと土壌表面からのセシウム137平均垂直分布(kBq/kg)

表2 火災実験場のバイオマス構成物質のセシウム137沈着量(Bq/m2に換算)

上記の3つの図表からは、火災で燃えたセシウム137の分量の推定と、灰と煙に含まれるエアロゾルへの移行の評価ができる。

森林での実験火災の、対流圏下層部(地上1メートル)でのセシウム137エアロゾル粒子の大気中濃度および再浮遊と沈着のパラメーターによると、地上1メートルでの最大の汚染は活発な燃焼時に起こり、10−100 mBq/m3だった。くん燃時には5−20 mBq/m3で、消火後(翌日)は2−5 mBq/m3だった。乾草地の実験での地上1メートルでのセシウム137エアロゾル粒子の大気中濃度の平均値は19.2 Bq/m3で、再浮遊因子の平均は1.6x10−7/mだった。

再浮遊因子とは、放射性物質の大気中濃度(Bq/m3) を、地表における汚染沈着量(Bq/m2)で割ったものであり、地表の汚染がどれほど再浮遊するかを表す。

表5 実験火災とリアルタイム火災での、対流圏下層部(地上1メートル)での大気中セシウム137濃度Av(mBq/m3) と 再浮遊因子Kr(x10-9/m)

この表での実験火災とリアルタイム火災における大気中セシウム濃度の差は、元々のセシウム沈着量の違いのみならず、リアルタイム火災では火災の強度が高いという事でも説明される。

実験火災の活発燃焼時とくん燃時には、10μm以上のエアロゾル粒子の大気中濃度は、火災源から100メートルの地点で倍になり、10μm以下のエアロゾル粒子の大気中濃度は自然バックグラウンド量の20倍から700倍になった。チェルノブイリ事故後の10μm以下の微粒子の大気中濃度は、自然バックグラウンド量の3倍から30倍だった。

表6 火災源からの距離と火災の段階によっての、セシウム137のエアロゾル粒子サイズ別分布

火災源からの距離と火災の段階によっての、セシウム137のエアロゾル粒子サイズ別分布の表では、大きなサイズの粒子は、発火からの時間の経過と発火源からの距離が増えるにつれて減少する。非常に大きな粒子は、火災の前線で乱流フラックスに関与しているかもしれないと仮定できる。

リアルタイム火災の3日後に、拡散した放射性エアロゾルの構成が調査された。この時の大気中濃度は9.3 Bq/m3だった。放射性エアロゾルのサイズ分布は次の図に示してある。

図3 様々な火災におけるセシウム137のエアロゾル粒子サイズ別の分布

リアルタイム火災において、セシウムがほとんど大きなエアロゾル粒子に付着しているのが分かる。この理由の可能性としては、微粒子が火災時の大気フラックスによって遠くに運ばれてしまった反面、大きな粒子が主に測定が行なわれていた場所に沈着したからかもしれない。

針葉樹の森林火災全般的に、針状の葉は最も可燃性が高い。実験室での燃焼で生じたのは、ほとんどが1.8 μm以下の粒子だった。視覚分析では、このほとんどが針状の葉が燃焼した時に蒸発した樹脂の粒子に起因するものだと分かった。

乾草地の火災時には、乾草のセシウム137濃度の2−5%が放出されたが、これは土壌に沈着した量の百万分の一であった。放射性エアロゾルのサイズ分布を見ると、最大値が0.7−1.8 μmと25 μm以上の2カ所にある。最初の最大値の0.7−1.8 μmは煙の粒子、次の最大値の25 μm以上は対流旋風による灰の粒子の上昇に起因できる。

森林での実験火災では、火災地の上空で対流大気フラックスが生じた。目に見える煙の大半は、地上100メートルまで上昇し、大気中に拡散した。

非対流性分布のエアロゾル粒子においては、フォールアウトの積算的濃度と強度は、火災源からの距離が大きくなるにつれて急激に減少する。気象状況によっては、100メートル離れている所で何十分の一になったり、数キロメートル離れていたら千分の一になったりする。火災源のすぐ傍の区域でのエアロゾル粒子の分布は非常に複雑であるために、この区域の大気汚染の評価は推定でしかないと言う事を念頭に置くべきである。火災は、燃焼ゾーンでの風速場を変形させる可能性があり、特に地表近くで火災の前線に向けて大気フラックスを生じさせる事があるが、それはここでは考慮されていない。

火災による放射性物質再分布による既存の放射能汚染への加算の推定は、火災源からのどの距離でも大変小さい事がわかった。最大の沈着量は、火災源から1,500−2,000メートルの距離で、大体110 Bq/m2だと計算されるが、これは既存の沈着量の何千分の一パーセントにしか過ぎない。火災源から20キロメートルの距離では、沈着量は何十分の一Bq/m2となり、過去の世界的核実験からの汚染しか受けていない地域でも、無視できる分量である。

結論

実験データと計算データによると、最悪の状況であっても、森林火災の際の放射性物質再浮遊は、地球上の汚染にさほど貢献しないことが分かった。森林火災によって加算される放射能汚染は、バックグラウンド放射線量の一万分の一か十万分の一の範囲であると推定される。

大気中の放射性エアロゾルの空間分布によると、対流性と非対流性の2種類のエアロゾル粒子の移動が存在するのがわかる。この2つが重複することにより、火災源から何百メートルも離れた場所で最小の放射性エアロゾルの大気中濃度と沈着の強度が起こり、何千キロメートルも離れた場所でそれは最大になる。対流性の移動は、規模が小さな森林火災においても、非対流性よりも大きい。非対流性プロセスに関与するエアロゾル粒子は、数パーセントである。

拡散した放射性エアロゾルの大気中濃度と構成は、森林火災の段階と火災源からの距離の両方に依存する。活発燃焼時には、火災源付近の地上1メートルでのセシウム137濃度はバックグラウンド放射線量の何百倍にも増加する。くん燃時には、何十倍になり、消火後には何倍となる。拡散された大きな粒子のエアロゾルの寄与は、火災源からの距離が大きくなるにつれて減少し、また、火災の段階が収束に向かうにつれて減少する。

森林火災の際の放射性エアロゾルの構成の変化は、セシウム137の年間実効線量係数に大きな変化はもたらさず、その中央値は1.5x10-8 Sv (Bq/m3-h)-1である。この研究で考慮されているエアロゾル溶解度では、セシウム137の吸入による推定(50年間)実効線量の90%は、一度の吸入後の一年目に到達される。チェルノブイリ30km圏内の立入禁止区域以外での様々な森林火災のシナリオでは、吸入線量の総被ばく線量への寄与は数%を超えない。α線放出核種の存在は(30km圏内での森林火災の際)、吸入線量を外部被ばく線量以上に大幅に引き上げる可能性がある。

***

翻訳者の考察

森林火災時の放射性物質再浮遊が地表への沈着に寄与しないと述べてあるが、PM2.5に値する微粒子の拡散による内部被ばくは考慮されたのだろうか。現に、論文内では、「リアルタイム火災において、セシウムがほとんど大きなエアロゾル粒子に付着しているのが分かる。この理由の可能性としては、微粒子が火災時の大気フラックスによって遠くに運ばれてしまった反面、大きな粒子が主に測定が行なわれていた場所に沈着したからかもしれない。」と述べられている。

元論文は下記のリンクで閲覧できるが、有料論文なので閲覧可能部分は限られている。

Forest fires in the territory contaminated as a result of the Chernobyl accident: radioactive aerosol resuspension and exposure of fire-fighters

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X00000825

この研究論文の目的と概要

森林と乾草地での実験火災およびリアルタイムの森林火災での、放射性エアロゾルの特徴(再浮遊パターン、実験所内での分布、分散構成、降下パラメーター)の調査。実験室においての可燃材料の制御された燃焼時の放射性エアロゾルの特徴。

森林での実験火災

面積100x200m、樹齢45年の松、高さ13m、平均直径0.15m、木の並びの距離2m、木と木の間の距離2−4m、1ヘクタールの木の数3500本、落葉落枝(リター)の深さ0.02−0.05m。放射能汚染はセシウム137で1.1±0.2 MBq/m2。

実験の第1段階(2時間) リターと木の幹の下部の活発な燃焼

実験の第2段階(21時間)リターとその他のくん燃

実験の第3段階(24時間)消火後

乾草地での実験火災

面積50x140m、草のCs137濃度 3.7±0.8 kBq/kg、550±30 Bq/m2、バックグラウンド大気中濃度、3mBq/m3。

リアルタイム森林火災

1997年5月、ほとんど松、10ヘクタール、火災後の放射能沈着量は2.2±3.5 MBq/m2。

測定は火災後すぐ、6時間後と12時間後に実施。

表1 火災実験場で燃えたバイオマスの構成物質におけるセシウム137濃度(kBq/kg)

図1 火災実験場のリターと土壌表面からのセシウム137平均垂直分布(kBq/kg)

表2 火災実験場のバイオマス構成物質のセシウム137沈着量(Bq/m2に換算)

上記の3つの図表からは、火災で燃えたセシウム137の分量の推定と、灰と煙に含まれるエアロゾルへの移行の評価ができる。

森林での実験火災の、対流圏下層部(地上1メートル)でのセシウム137エアロゾル粒子の大気中濃度および再浮遊と沈着のパラメーターによると、地上1メートルでの最大の汚染は活発な燃焼時に起こり、10−100 mBq/m3だった。くん燃時には5−20 mBq/m3で、消火後(翌日)は2−5 mBq/m3だった。乾草地の実験での地上1メートルでのセシウム137エアロゾル粒子の大気中濃度の平均値は19.2 Bq/m3で、再浮遊因子の平均は1.6x10−7/mだった。

再浮遊因子とは、放射性物質の大気中濃度(Bq/m3) を、地表における汚染沈着量(Bq/m2)で割ったものであり、地表の汚染がどれほど再浮遊するかを表す。

表5 実験火災とリアルタイム火災での、対流圏下層部(地上1メートル)での大気中セシウム137濃度Av(mBq/m3) と 再浮遊因子Kr(x10-9/m)

この表での実験火災とリアルタイム火災における大気中セシウム濃度の差は、元々のセシウム沈着量の違いのみならず、リアルタイム火災では火災の強度が高いという事でも説明される。

実験火災の活発燃焼時とくん燃時には、10μm以上のエアロゾル粒子の大気中濃度は、火災源から100メートルの地点で倍になり、10μm以下のエアロゾル粒子の大気中濃度は自然バックグラウンド量の20倍から700倍になった。チェルノブイリ事故後の10μm以下の微粒子の大気中濃度は、自然バックグラウンド量の3倍から30倍だった。

表6 火災源からの距離と火災の段階によっての、セシウム137のエアロゾル粒子サイズ別分布

火災源からの距離と火災の段階によっての、セシウム137のエアロゾル粒子サイズ別分布の表では、大きなサイズの粒子は、発火からの時間の経過と発火源からの距離が増えるにつれて減少する。非常に大きな粒子は、火災の前線で乱流フラックスに関与しているかもしれないと仮定できる。

リアルタイム火災の3日後に、拡散した放射性エアロゾルの構成が調査された。この時の大気中濃度は9.3 Bq/m3だった。放射性エアロゾルのサイズ分布は次の図に示してある。

図3 様々な火災におけるセシウム137のエアロゾル粒子サイズ別の分布

リアルタイム火災において、セシウムがほとんど大きなエアロゾル粒子に付着しているのが分かる。この理由の可能性としては、微粒子が火災時の大気フラックスによって遠くに運ばれてしまった反面、大きな粒子が主に測定が行なわれていた場所に沈着したからかもしれない。

針葉樹の森林火災全般的に、針状の葉は最も可燃性が高い。実験室での燃焼で生じたのは、ほとんどが1.8 μm以下の粒子だった。視覚分析では、このほとんどが針状の葉が燃焼した時に蒸発した樹脂の粒子に起因するものだと分かった。

乾草地の火災時には、乾草のセシウム137濃度の2−5%が放出されたが、これは土壌に沈着した量の百万分の一であった。放射性エアロゾルのサイズ分布を見ると、最大値が0.7−1.8 μmと25 μm以上の2カ所にある。最初の最大値の0.7−1.8 μmは煙の粒子、次の最大値の25 μm以上は対流旋風による灰の粒子の上昇に起因できる。

森林での実験火災では、火災地の上空で対流大気フラックスが生じた。目に見える煙の大半は、地上100メートルまで上昇し、大気中に拡散した。

非対流性分布のエアロゾル粒子においては、フォールアウトの積算的濃度と強度は、火災源からの距離が大きくなるにつれて急激に減少する。気象状況によっては、100メートル離れている所で何十分の一になったり、数キロメートル離れていたら千分の一になったりする。火災源のすぐ傍の区域でのエアロゾル粒子の分布は非常に複雑であるために、この区域の大気汚染の評価は推定でしかないと言う事を念頭に置くべきである。火災は、燃焼ゾーンでの風速場を変形させる可能性があり、特に地表近くで火災の前線に向けて大気フラックスを生じさせる事があるが、それはここでは考慮されていない。

火災による放射性物質再分布による既存の放射能汚染への加算の推定は、火災源からのどの距離でも大変小さい事がわかった。最大の沈着量は、火災源から1,500−2,000メートルの距離で、大体110 Bq/m2だと計算されるが、これは既存の沈着量の何千分の一パーセントにしか過ぎない。火災源から20キロメートルの距離では、沈着量は何十分の一Bq/m2となり、過去の世界的核実験からの汚染しか受けていない地域でも、無視できる分量である。

結論

実験データと計算データによると、最悪の状況であっても、森林火災の際の放射性物質再浮遊は、地球上の汚染にさほど貢献しないことが分かった。森林火災によって加算される放射能汚染は、バックグラウンド放射線量の一万分の一か十万分の一の範囲であると推定される。

大気中の放射性エアロゾルの空間分布によると、対流性と非対流性の2種類のエアロゾル粒子の移動が存在するのがわかる。この2つが重複することにより、火災源から何百メートルも離れた場所で最小の放射性エアロゾルの大気中濃度と沈着の強度が起こり、何千キロメートルも離れた場所でそれは最大になる。対流性の移動は、規模が小さな森林火災においても、非対流性よりも大きい。非対流性プロセスに関与するエアロゾル粒子は、数パーセントである。

拡散した放射性エアロゾルの大気中濃度と構成は、森林火災の段階と火災源からの距離の両方に依存する。活発燃焼時には、火災源付近の地上1メートルでのセシウム137濃度はバックグラウンド放射線量の何百倍にも増加する。くん燃時には、何十倍になり、消火後には何倍となる。拡散された大きな粒子のエアロゾルの寄与は、火災源からの距離が大きくなるにつれて減少し、また、火災の段階が収束に向かうにつれて減少する。

森林火災の際の放射性エアロゾルの構成の変化は、セシウム137の年間実効線量係数に大きな変化はもたらさず、その中央値は1.5x10-8 Sv (Bq/m3-h)-1である。この研究で考慮されているエアロゾル溶解度では、セシウム137の吸入による推定(50年間)実効線量の90%は、一度の吸入後の一年目に到達される。チェルノブイリ30km圏内の立入禁止区域以外での様々な森林火災のシナリオでは、吸入線量の総被ばく線量への寄与は数%を超えない。α線放出核種の存在は(30km圏内での森林火災の際)、吸入線量を外部被ばく線量以上に大幅に引き上げる可能性がある。

***

翻訳者の考察

森林火災時の放射性物質再浮遊が地表への沈着に寄与しないと述べてあるが、PM2.5に値する微粒子の拡散による内部被ばくは考慮されたのだろうか。現に、論文内では、「リアルタイム火災において、セシウムがほとんど大きなエアロゾル粒子に付着しているのが分かる。この理由の可能性としては、微粒子が火災時の大気フラックスによって遠くに運ばれてしまった反面、大きな粒子が主に測定が行なわれていた場所に沈着したからかもしれない。」と述べられている。

0 件のコメント:

コメントを投稿